|

|

|

15 Aprile 2012

Daddo e Paolo |

Pagherete caro, pagherete tutto Pagherete caro, pagherete tutto

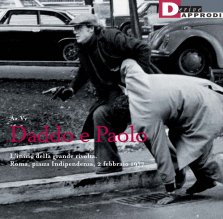

Il 2 febbraio 1977 a Roma, durante una manifestazione contro l’aggressione fascista del giorno precedente all’università in cui era rimasto ferito uno studente, Guido Bellachioma, colpito da un proiettile alla testa, a piazza Indipendenza c’è una sparatoria. Cadono a terra, feriti, due militanti di sinistra – Leonardo “Daddo” Fortuna e Paolo Tomassini – e un poliziotto, Domenico Arboletti. Nessuno ha visto esattamente che cosa sia accaduto, nessuno sa precisamente come si siano svolti i fatti. C’è del sangue sull’asfalto, e i feriti sono in gravi condizioni.

C’è qualche immagine dei momenti prima della sparatoria, dell’assalto alla sede squadrista del Msi di via Sommacampagna, che è stata devastata e bruciata per ritorsione del ferimento di Bellachioma, a cui ha partecipato un nutrito numero di militanti, e ci sono immagini dei momenti dopo la sparatoria – i due militanti, coscienti, che perdono sangue, dalle gambe, dalla spalla, e l’agente privo di sensi, colpito alla testa. Queste cose si vedono, si sanno. E vengono quasi immediatamente raccontate, pubblicate. Ma nessuno ha visto come sia accaduto. Nessuno ha contezza precisa della sequenza dei fatti nella piazza, nessuno può raccontare nei dettagli il momento della sparatoria. Non lo sanno i manifestanti, non lo sanno i poliziotti, non lo sanno quelli che stavano “sopra” la manifestazione, pur godendo di una postazione privilegiata, affacciati alle finestre del nuovo giornale di Eugenio Scafari, «la Repubblica». Come in un film di Kurosawa, ognuno può raccontare la propria verità senza essere smentito, ognuno può dire quello che ha visto senza che sia proprio quello che ha visto un altro.

Solo questa foto, queste due foto, con Daddo che torna indietro a prendersi il compagno già colpito alle gambe, raccoglie la pistola di Paolo e cerca di andare via da quell’inferno potrebbe fare luce. Potrebbe spiegare incontrovertibilmente.

Ma queste immagini scompaiono. Scompaiono non per nascondere la verità, ma per consentire la verità. La verità del movimento politico di quei giorni è questa: due giovani militanti di sinistra sono stati feriti da poliziotti che potevano sembrare fascisti, che avevano aperto il fuoco, e da cui si erano difesi. Sono innocenti e antifascisti. Sono innocenti perché antifascisti.

Questa è la verità del movimento, che consente una difesa immediata e una rivendicazione di Paolo e Daddo. Senza se e senza ma, il movimento reagisce immediatamente dilatando ancora di più la protesta: non se ne può più dei fascisti che sparano impunemente, non se ne può più dei poliziotti travestiti che bazzicano le piazze impunemente. L’una e l’altra cosa sono comunque vere – quanto sia vero il mimetismo dei poliziotti in piazza, diventerà scandalo pubblico il giorno dell’assassinio di Giorgiana Masi e delle foto degli agenti di Cossiga mascherati da manifestanti con la pistola in pugno – e l’opinione democratica non può che schierarsi con la verità del movimento. La protesta si carica d’indignazione e dilaga: alla manifestazione per chiedere la libertà di Paolo e Daddo saranno in trentamila.

Perché il nascondimento di questa foto, di queste foto consente questa verità, questa indignazione, questa risposta di movimento? Perché lì si sarebbe visto con chiarezza che Paolo e Daddo in piazza c’erano andati armati. E non è che uno va armato in piazza Indipendenza per sparare agli storni, che pure tanto fastidio danno. Però, il movimento di quei giorni – e men che mai l’opinione pubblica democratica – non può legittimare politicamente con il suo sostegno, pubblicamente con la sua difesa che in piazza si vada armati. Non c’è ancora la legittimazione politica delle armi in piazza – e d’altronde non ci sarà mai un sostegno convinto e aperto, tranne i veri e propri momenti insurrezionali come l’11 marzo a Bologna e il 12 marzo a Roma. A volte sarà vissuto come una prevaricazione, a volte come una benedizione. Ma questo era stato, era e sarà sempre il maledetto rapporto fra iniziative soggettive di gruppi e intelligenza e sapienza collettive, generali. Il movimento quando si spaccherà, quando imploderà e ripiegherà non sarà certo per la questione delle armi o della violenza. Chi racconta questo dice una palese falsità: il livello dello scontro, la sopravvivenza stessa del conflitto, comprendeva le armi. Fosse per l’urgenza dell’insurrezione o per la lunga marcia della rivoluzione, per la guerriglia rivoluzionaria o l’esercito del popolo, era coscienza comune e condivisa che qualunque fosse stato il passaggio sarebbe stato violento, armato. Lo Stato e le sue bande armate, in divisa o clandestine, non sarebbero rimasti con le mani in mano, erano già all’opera, senza pietà. Le armi ci sono, e girano nel movimento. Anzi, armarsi è proprio un carattere distintivo, un togliere ambiguità al discorso della violenza di classe e condurlo a una sua concretezza, a una sua realtà. Tra il 1972 e il 1976 non s’è fatto altro che accumulare pistole e inguattarle, rapinando armerie, rubandole ai vigilantes, sottraendole nelle case dove si sapeva ci fossero, comprandole al mercato nero. Servono per l’antifascismo, servono per punire i capetti, per copertura durante qualche azione di propaganda contro apparati dello Stato o rappresentanze del capitalismo, serviranno per la rivoluzione e il comunismo, chissà mai. Paolo e Daddo sono fra quelli che le armi ce l’hanno. E le portano in piazza.

D’altra parte, però, armarsi non è tutto, le armi non sono tutto; questo dell’impugnare le armi come questione principale, è il discorso brigatista. E se in tutta Italia una dozzina di brigatisti clandestini magari ci sono, a Roma proprio non ce n’è traccia. A Roma non si può essere brigatisti, non ha proprio senso con quel po’ po’ di movimento che c’è. Le lotte per il diritto alla casa, per un servizio sanitario sempre più accessibile, per l’autoriduzione delle bollette, per l’istruzione scolastica e universitaria sempre più ampia, hanno sedimentato una forza e una coscienza proletaria enorme. Il comunismo – o quel che l’è il diritto a vedere soddisfatti i propri bisogni, a prendersi le cose secondo i propri desideri – non è roba di sol dell’avvenire, è qui e ora.

È il movimento del Settantasette in realtà che non c’è ancora. In tutta Italia è partita la protesta contro la riforma Malfatti dell’Università, che vede insieme studenti e ricercatori, ma non c’è la scintilla che darà fuoco alla prateria. Il movimento è in realtà costituito ancora per lo più da strutture organizzate sul territorio, da nuclei della ex sinistra extraparlamentare attraversata dalla propria crisi che va liberando forze. Solo queste strutture sanno esattamente – o hanno tutti gli strumenti per ricostruire l’episodio – cosa è accaduto. Ma non lo sbandierano ai quattro venti, non ne fanno la linea di distinzione, di rivendicazione.

L’unica linea rossa che può consentire una reazione spontanea di difesa, una chiamata di appartenenza è l’antifascismo. C’è stato l’episodio dell’aggressione alla Sapienza, con un gruppo di fascisti che ha sparato dentro l’università ferendo uno studente. È una cosa abnorme, inaudita, minacciosa, che non può essere liquidata come uno scontro tra bande, ed evoca un passato terribile, uno squadrismo spaventevole. Se fosse passato impunemente, sarebbe stato un punto di non ritorno. Questa è la difesa che il movimento fa di Paolo e Daddo.

Scorrono così l’una a fianco dell’altra due storie parallele: due giovani antifascisti, aggrediti, innocenti; due provocatori armati in piazza. In mezzo, questa foto.

In mezzo, la posizione che immediatamente prende il Partito comunista.

Il Pci sta giocando una partita enorme a livello nazionale. Enrico Berlinguer ha evocato lo scenario cileno, che ha portato al rovesciamento di Salvador Allende e al golpe dei militari, per sostenere che non basta avere la maggioranza numerica del 51 percento per governare, e occorra invece un patto più profondo tra le grandi forze politiche del Novecento: i comunisti e i cattolici. È il «compromesso storico», la formula che il segretario comunista ha inventato e proposto per chetare la parte più retriva e destrorsa del paese e per sollecitare la parte più flessibile, più aperta, più disponibile a governare insieme. Il Pci si è candidato alla guida del Paese, forte della sua tradizione democratica e nazionale, del suo radicamento, del suo elettorato, della sua moralità. Berlinguer parla alla sua gente, ai suoi operai, di sacrifici da compiere in nome della salvezza nazionale, in un Paese attraversato da una crisi economica drammatica e con un quadro internazionale fosco, ma è in grado di rivolgersi alla nazione intera, alla sua classe politica, alla sua élite, con un discorso sulla «questione morale», sulla necessità che i partiti allentino la loro morsa sullo Stato. Berlinguer sta giocando di converso la stessa partita a livello internazionale, cerca una propria autonomia, costruendo un asse con i partiti comunisti europei – quello francese, quello spagnolo – in nome dell’eurocomunismo, e strappando con Mosca, tagliando quel cordone ombelicale ormai soffocante. Verranno la difesa «dell’ombrello atlantico» e la «fine della spinta propulsiva della Rivoluzione d’Ottobre». E tutte queste, certo, non sono bazzecole. Sta minando il patto di Yalta, e il ruolo dell’Italia, cercando di tirare fuori la potenzialità dell’egemonia comunista sulla società italiana dalla maledizione del «fattore K», l’esclusione dei comunisti da ogni possibilità di governo.

Bazzecole devono perciò sembrare a Berlinguer, ai comunisti, i fermenti dell’università. Fastidi, dentro un quadro concettuale e politico così grandioso, così ambizioso. Chi cazzo sono questi quattro sciamannati che mettono a repentaglio un quadro bell’è definito, un percorso così faticoso e però luminoso? Che mettono in discussione esattamente la «moneta di scambio» che i comunisti hanno per governare, cioè la capacità di controllo dell’opposizione sociale? I comunisti lottano e i comunisti governano: i comunisti devono governare perché sono in grado di accendere e spegnere l’interruttore delle lotte. Questo è l’assioma. E sulla base di questo assioma non è proprio possibile immaginare che ci sia qualcuno, qualcosa, che lo metta in discussione.

I comunisti perciò devono protestare contro l’aggressione fascista, devono, cioè, garantire all’opinione democratica spaventata che sono in grado di mobilitare la politica nazionale, di schierarla, di ottenere sicurezza dalle istituzioni, di influenzare democraticamente gli apparati; i comunisti devono protestare contro la riforma Malfatti, non possono lasciare scoperto un fianco di mobilitazione sociale. È il loro lavoro di lotta. I comunisti però devono controllare la piazza, l’università. È il loro lavoro di governo. In questa forbice di posizioni si consuma tutta la posizione dei comunisti: da una parte condanneranno Paolo e Daddo come provocatori, e su questa linea – verso il movimento – non torneranno più indietro, a non cercarne le ragioni, a non discuterne i motivi, a non contrapporre una politica, consegnandosi a un lavoro di ordine pubblico. Dall’altra, proveranno a conquistare l’università, a espellerne ogni fastidioso inceppo [con tutti i mezzi, dalle strofette volgari di Trombadori alle liste di proscrizione]: e sarà Lama che viene con il servizio d’ordine sindacale a riprendersi la Sapienza.

Sono i comunisti a entrare a gamba tesa, a dettare l’agenda e le agenzie, ad alzare l’asticella. Non gliene frega un cazzo che quei due, Paolo e Daddo, siano feriti, siano antifascisti. Il Pci vede più lontano, sta provando a andare più lontano: questi due sono provocatori. E la provocazione fa il gioco della reazione: avanguardisti di sinistra e squadristi di destra sono nei fatti la stessa ciccia, minacciano la credibilità democratica e di governo del Pci.

Il 17 febbraio – il giorno di Lama all’università di Roma – sarà la resa dei conti.

Per questa resa dei conti tra movimento e comunisti, il 2 febbraio di piazza Indipendenza è perciò una «falsa partenza». Lo scontro di posizioni tra movimento e comunisti non è diretto, di mezzo c’è la questione dell’antifascismo, dell’aggressione squadrista all’università, dei poliziotti camuffati in piazza con un ruolo di provocazione o comunque con un modo di presenza dello Stato inquietante, oscuro. Per istinto, per sensazione, per passione l’opinione democratica non può che schierarsi con Paolo e Daddo. La campagna di allarme sui «provocatori» che il Pci lancia è vissuta come tutta ideologica o come il frutto di una linea politica, magari sacrosanta, ma rigida e astratta, rigida perché astratta. Cazzo, i fascisti hanno sparato dentro l’università; cazzo, i poliziotti, senza distintivo e senza divisa, sparano ad altezza d’uomo nelle piazze. Questi sono i fatti, le cose che contano in questo momento. I comunisti si troveranno così ad arrancare, dal punto di vista politico, dietro la piazza e il movimento. Non riescono a convincere la piazza, la protesta, che la questione principale, la questione all’ordine del giorno sia isolare i provocatori. Le cose si rovesciano: sono i comunisti a essere isolati. E guardate che questo non è una cosa nel cielo delle idee: significa che la sezione universitaria del Pci non sa cosa fare e balbetta, significa che la Fgci [c’erano i D’Alema, gli Adornato, i Veltroni, i Mussi, non proprio gente di ultima fila] non sa cosa fare e si muove su equilibrismi tattici e sintattici, significa che nelle sezioni del partito – che allora c’erano, nei quartieri, ed erano popolate e popolose – si discute degli accadimenti e non si sa che pesci pigliare, quando non capita che militanti comunisti esprimano il loro appoggio ai «compagni antifascisti». Perché di tutto si può discutere, su tutto ci si può scazzare, ma non sull’antifascismo.

È per questo che i comunisti mandano Lama all’università. È una mossa enorme, dal punto di vista politico e dell’immagine. Quando mai il capo del più importante sindacato italiano era andato all’università a parlare con gli studenti, con il loro movimento? Se uno fa una ricerca su tutta la storia del sindacalismo italiano del dopoguerra non si trova la minima traccia di un episodio simile. Tutta l’autorevolezza «operaia» viene calata come l’asso di briscola. È una mossa disperata. E arrogante. Poteva essere un colpo di genio, un’iniziativa straordinaria, un evento capace di rimescolare le carte e foriero di enormi trasformazioni: il mondo del lavoro, quello delle mani callose, incontrava una nuova figura produttiva, quella del lavoro immateriale, dei lavoretti precari, destinata a un futuro precario senza diritti. Le Camere del lavoro avrebbero incontrato il non-lavoro, il lavoro nero, invisibile, immateriale. Si fosse dato, questo incontro, si fossero poste le premesse per discutere, capirsi, interrogarsi reciprocamente, tutta la storia del movimento operaio italiano ne sarebbe uscita trasformata. Ancora, oggi, 2012, stiamo qui a parlarne. Le premesse c’erano tutte: da mesi il movimento s’incontrava con i metalmeccanici, che allora erano una federazione ed esprimeva posizioni in contrasto con i vertici sindacali e più aperti alle lotte. Le trasformazioni produttive, l’ingresso della tecnologia in fabbrica, l’intensificazione dei ritmi per un verso e delle macchine risparmia-lavoro per un altro, stavano cambiando il quadro di riferimento generale. Era lì la crisi. Quella del lavoro e quella della produzione.

Invece, Lama venne con l’aria del liquidatore, sfastidiato che un cotale monumento dell’unità nazionale fra impresa e produttori – cioè, se stesso – venisse disturbato da quattro scalmanati. Venne, Lama, all’università, arrogante e infastidito, a fare la predica, a sistemare la pratica. E, per soprammercato, si portò dietro le truppe del servizio d’ordine. Tanto per capirci.

Come andò a finire, si sa. A gambe all’aria. E lì, di fronte al reato di lesa maestà che il movimento aveva compiuto, si consumò definitivamente ogni possibile traccia di confronto. Il movimento restò isolato e s’isolò, lo scontro dentro il lavoro si approfondì tra la sinistra riformista che si faceva carico della crisi del capitale – le cui tesi sociologiche sulle due società (articolo di Asor Rosa su «l’Unità» del 20 febbraio 1977, poi un libro nello stesso anno) diventeranno programmatiche con l’Eur (febbraio ’78) – e una sinistra rivoluzionaria che intuiva i passaggi della trasformazione epocale e non voleva pagarne il conto con sacrifici e austerità; lo scontro dentro la politica si approfondì, tra una sinistra riformista che di fronte alla crisi della rappresentanza in nome della propria autonomia sceglieva lo Stato e una sinistra rivoluzionaria che rifiutava qualsiasi delega e si batteva per una nuova costituzione formale che partisse dal basso, dalla partecipazione sociale alla decisione, dall’assemblea come luogo di elezione di nuovi soviet.

Tutto questo sta già lì, il 2 febbraio, ma non ha ancora forma. Comincia a prendere quella forma che esploderà e si snoderà per tutto il Settantasette. Sta per prendersi la scena – che poi sarà bruscamente e irreversibilmente sequestrata dallo scontro tra lo Stato e le Brigate rosse con il rapimento di Moro e dell’intera politica italiana –, sta perdendo il suo vittimismo. C’è un nuovo soggetto politico in Italia, la generazione che va dai venti ai trent’anni. È il frutto della scolarizzazione di massa, dell’urbanizzazione delle periferie, della diffusione della militanza e di un’opinione di sinistra nei quartieri e nei luoghi di lavoro. È il risultato di una straordinaria mobilità sociale verso il centro che è anche una mobilità politica, anzi la mobilità politica è la strada verso la mobilità sociale: giovani di buona famiglia borghese hanno scoperto le periferie e giovani delle periferie hanno scoperto il mondo delle buone famiglie borghesi. Questa ricomposizione di classe non è un’alleanza strategica fra tecnici e operai, fra colletti bianchi e tute blu come nella tradizione sindacale o una sintesi politica dentro le sezioni di partito, con l’intellettuale organico, ma diventa biografica. Daddo viene da una buona famiglia borghese che abita in un quartiere alto, alla Balduina, dove ci sono medici, avvocati, professori universitari; Paolo viene da Primavalle, un quartiere che sta sempre al limite tra la dignità proletaria e il degrado sottoproletario. La loro amicizia, la loro comune militanza è il prodotto di queste trasformazioni: entrambi stanno tradendo le loro origini, i loro quartieri, i loro destini. Come loro, migliaia di giovani, decine di migliaia. Il movimento del Settantasette. Per farsi strada, questo nuovo soggetto economico e politico sa che solo l’estremismo, l’illegalità, la violenza è il mezzo. Lo sa d’esperienza, non di testa. Contro tutto e contro tutti: contro i fascisti, contro la scuola, contro i riformisti, contro lo Stato, contro i padroni, contro la sinistra.

Il movimento non è innocente, non è vittima della repressione. Il movimento si va armando. E se si arma, ha perso tutta la sua innocenza. Pagherete caro, pagherete tutto.

Quella foto di Paolo e Daddo a piazza Indipendenza, avrebbe detto tutto questo. Oggi sappiamo che dice tutto questo. Allora, non era il momento, non ancora. Per questo scompare. Non è una sottrazione, forse un residuo di pudore. Passeranno pochi giorni, pochi mesi e tutto precipiterà.

Per quanti dettagli possa raccontare un’immagine, nessuno sguardo li vedrà allo stesso modo. Ogni sguardo li leggerà a modo suo. Ogni dettaglio racconterà la storia che si vuol sentire.

In un’intervista [a Antonella Parmentola, «l’attimo fuggente», online, diretto da Cesare Lanza] di qualche tempo fa, Giampiero Mughini, che non è proprio l’ultimo fesso, diceva: «Ho acquistato queste due foto (mi si avvicina e me le mostra) di Tano D’Amico, fotografo che ha raccontato il popolo di sinistra anno dopo anno e scatto dopo scatto. Queste foto sono del 1977, ritraggono Paolo e Daddo, due militanti dell’estrema sinistra che rimasero coinvolti in una sparatoria di piazza e che quelli della sinistra avevano descritto come eroi e santi. Come vede dalle foto, avevano due pistole in due. Che razza di eroi e santi sono quelli che vanno a un corteo con due pistole in mano?»

Leonardo Fortuna è morto circa un anno fa. A lui, questo libro è dedicato. Per noi rimane “Daddo”, il compagno che torna indietro a prendersi l’amico ferito, perché nessuno deve restare indietro.

Non un santo, la sua è stata una vita dissipata. Ma il nostro eroe, sì.

Gli amici di Daddo: Claudio, Giancarlo, Lanfranco, Turi.

Ascolta la presentazione, a Roma, libreria Altroquando, marzo 2012

http://www.lanfranco.org/audio/presentazione_daddo.mp3

|

|

| [torna

su] |

|

|

|